La lettre de Benoît XV aux puissants de la terre en 1917, l'intervention de Paul VI à l'ONU et le rêve du pape François : abolissons la guerre

Il y a plus de cent ans, le 1er août 1917, Benoît XV envoyait une lettre aux chefs d'État belligérants, demandant aux gouvernements et aux peuples en guerre de « redevenir frères ». Ce document est toujours d'actualité et fait encore référence. Il contient une expression qui n'a pas vieilli malgré le temps qui passe : « cette lutte terrible apparaît chaque jour davantage comme un massacre inutile ». L'expression « massacre inutile » est entrée dans le vocabulaire courant, comme l'une des définitions les plus appropriées de la guerre. Le pape a voulu qu'elle soit conservée, tandis que le secrétaire d'État du cardinal Gasparri, diplomate, voulait la supprimer. L'expression est immédiatement devenue populaire, alternative à la propagande de guerre, à tel point que le pape a été accusé de défaitisme, blâmé - ainsi par le général Cadorna - pour la défaite de Caporetto. L'accueil des catholiques français a été glacial. On en vint aux insultes : Benoît fut traité de « boche » (Allemand) ou de « Maudit XV ».

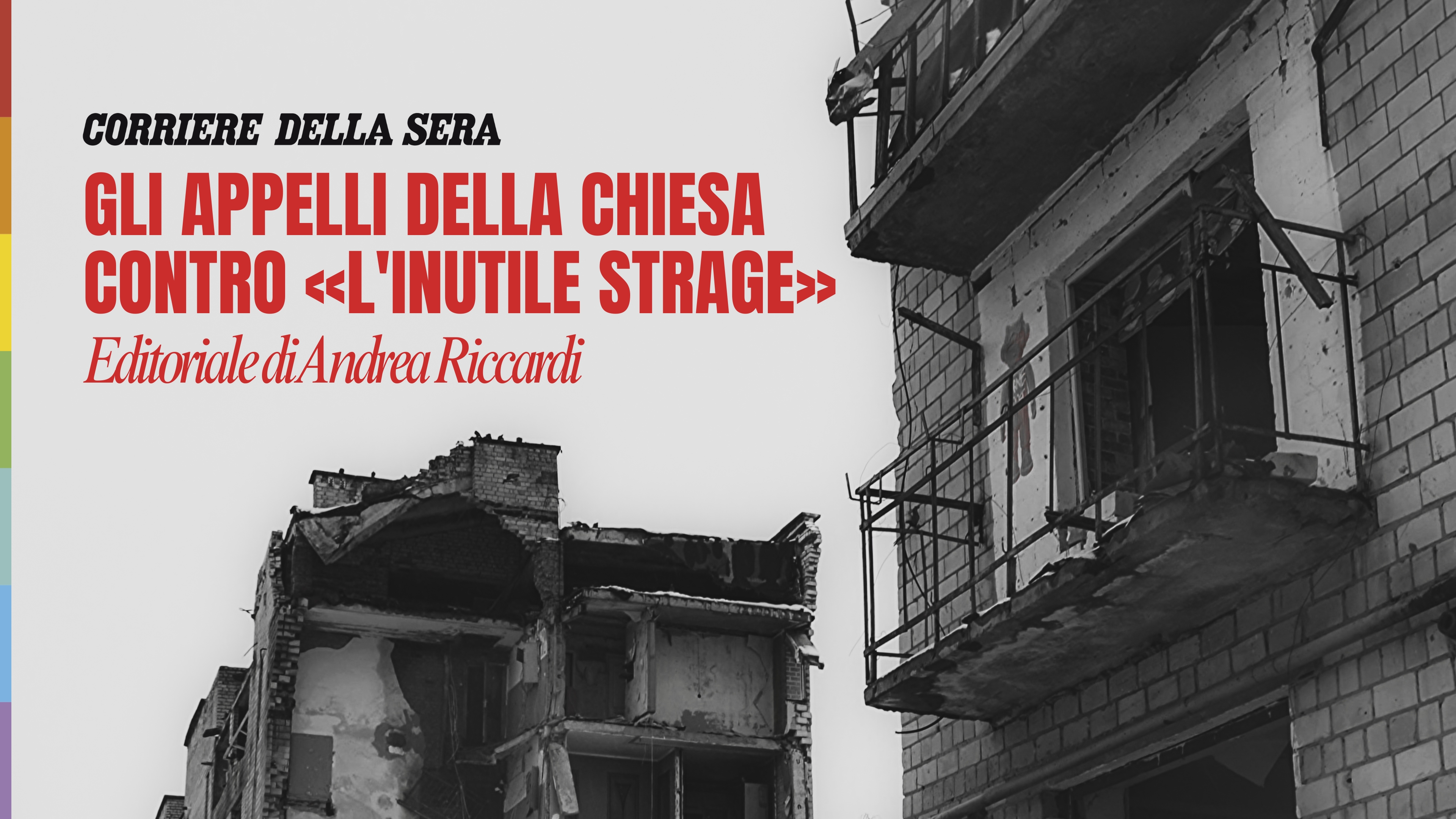

Aujourd'hui, en regardant le drame de Gaza, bombardée et affamée, nous voyons encore un « massacre inutile ». Il n'y a aucune raison, si ce n'est celle de la force. Quant au tribut de vies payé chaque jour par les Ukrainiens depuis trois ans et demi, n'est-il pas un « massacre inutile » ?

Cette année 1917 fonde le « ministère » de paix des papes, un fil rouge qui parcourt ces deux derniers siècles, délégitimant la guerre (« il n'y a pas de guerre juste », disait François) non seulement sur le plan religieux, mais aussi pour les maux qu'elle provoque. Bergoglio encore : « Chaque guerre laisse le monde pire qu'elle ne l'a trouvé ». L'autorité de l'Église vient de sa mémoire : elle parle de paix, car elle se souvient des nombreuses tragédies liées à la guerre. À l'ONU, Paul VI s'est présenté ainsi : « Nous, experts en humanité ». Puis il a lancé le défi : « Jamais plus la guerre ! ». L'autorité de l'Église vient également du fait qu'elle se fait la voix des pauvres gens emportés par la guerre : « voix des morts et des vivants », disait Paul VI.

L'Église catholique, une internationale des peuples, vit chaque conflit, en particulier la guerre mondiale, comme une déchirure interne. Le pape se veut « impartial » entre les combattants, engagé pour la paix et l'aide humanitaire (depuis 1914). L'idéal est de vivre ensemble, écrit Benoît XVI, « dans un esprit conciliant, en tenant compte... des aspirations des peuples et en coordonnant, si nécessaire, leurs intérêts propres avec ceux de la grande communauté humaine ». C'est dans cette vision que s'inscrit aujourd'hui l'insistance du Vatican en faveur des deux États, israélien et palestinien. Dans le texte, deux points sont décisifs pour mettre fin à la guerre : l'arbitrage et le désarmement. Sur la question du réarmement, la papauté a toujours été critique, avec une pensée qui n'est pas loin de celle d'un militaire, le président Eisenhower : « Nous devons nous garder de toute influence injustifiée... exercée par le complexe militaro-industriel ».

L'arbitrage se développe, au fil du temps, par la confiance dans le dialogue et les institutions internationales à la lumière du nécessaire respect du droit.

La lettre de 1917 ne s'arrête pas aux principes, elle soulève des problèmes à résoudre : la libération de la Belgique par les Allemands, la restitution des colonies à l'Allemagne, le différend entre Rome et Vienne, l'Arménie (le pape avait défendu les Arméniens, victimes du génocide ottoman), la renaissance de la Pologne et autres. Le droit est évoqué, mais le compromis n'est pas exclu « face aux immenses avantages d'une paix durable avec un désarmement ». La valeur des interventions papales est de toujours présenter, même lorsque l'opinion générale est rigoureusement divisée, l'alternative de la paix par la négociation.

Aujourd'hui, de telles positions inspirent peu les acteurs internationaux. Nous sommes à l'ère de la force, en dehors de la légalité internationale, avec le discrédit de la diplomatie et des instances internationales. La politique du Saint-Siège consiste plutôt à passer de l'ère de la force à une « ère de négociation » : un « mouvement négocié de l'histoire, qui exige, à tous les niveaux, l'abattement des murs et leur remplacement par des ponts », disait La Pira.

C'est ainsi que s'est exprimé Léon XIV : « Rencontrons-nous, dialoguons, négocions ! La guerre n'est jamais inévitable, les armes peuvent et doivent se taire, car elles ne résolvent pas les problèmes, elles les aggravent ». Pour l'Église (et pas seulement) l'histoire confirme que la guerre est un massacre inutile. Il faut tourner la page et inaugurer « une ère de négociation ». La proposition est née d'un rêve, exprimé par François : « Face au danger d'autodestruction, l'humanité doit comprendre que le moment est venu d'abolir la guerre, de l'effacer de l'histoire de l'humanité avant qu'elle n'efface l'homme de l'histoire ».

[traduction de la rédaction]

[ Andrea Riccardi ]