Wie lässt sich das Unmögliche des Alltags zum Ausdruck bringen? Das Mikroskopische, Fragile, das möglich wird und sich in Freude, Wärme, Vision, Hoffnung, Leben verwandelt. Das geschieht in Pournara, dem Erstaufnahmelager vor den Toren von Nikosia, der Hauptstadt Zyperns. Die Insel ist noch immer von der Grünen Linie geprägt, die sie seit 1974 teilt. Im Norden liegt das von den Türken besetzte und kontrollierte Gebiet. Vor allem von dort kommen die Flüchtlinge. Nach europäischen Maßstäben sind es nur wenige, aber für eine kleine Insel wie Zypern sind es sehr viele.

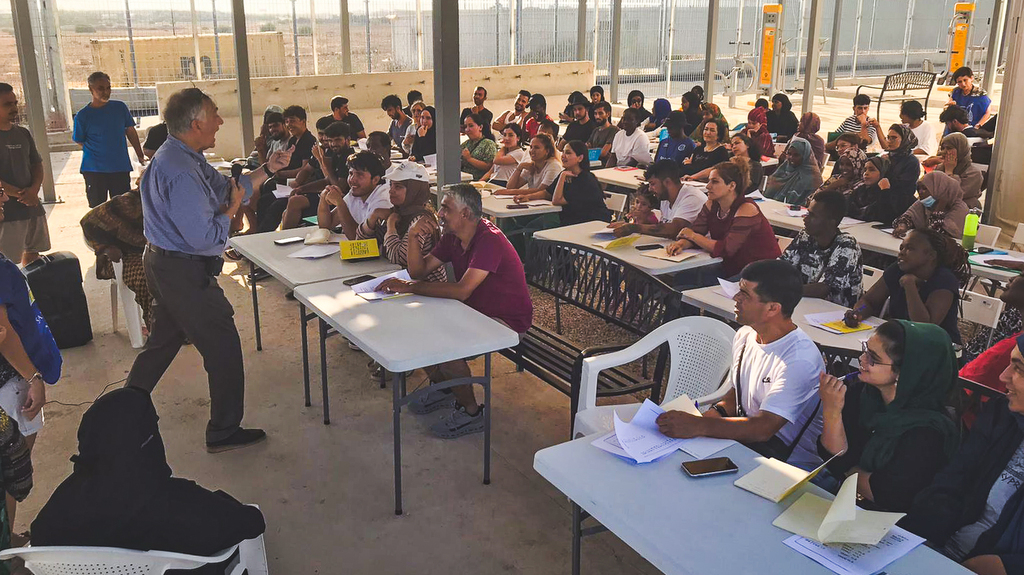

Heute sind es 198 Flüchtlinge. Allein am vergangenen Montag, dem ersten Tag, nahmen 70, 80, 90 Menschen an der ersten Englischstunde der School of English Language, Friendship and Peace teil, die von der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert wurde. Es gibt keine Brückensprache. Es gibt Dari, Farsi, verschiedene arabische Dialekte, Kurdisch, Französisch, Somali... Sprachen von Afghanen, Iranern, Jemeniten, Syrern – vor allem aus Erbil und Raqqa –, Somalis aus Somalia und Somaliland, kurdischen Irakern, Afrikanern aus dem Kongo, Guinea Conakry, Kamerun und anderen Ländern.

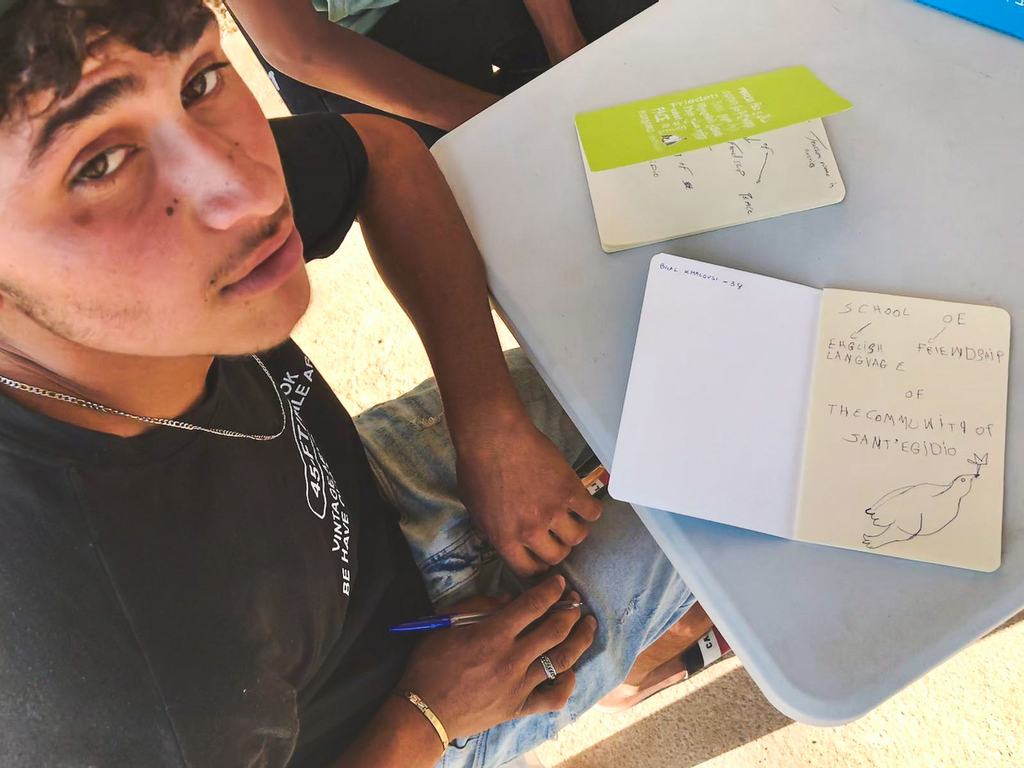

Der Unterricht wirkt wie aus einem Stummfilm: halb Charlie Chaplin, halb Buster Keaton, mit einem Hauch von Freinet-Pädagogik. Jeder Buchstabe, jeder Laut wird gemeinsam geschrieben, das Lehrbuch entsteht Stück für Stück, wie ein Puzzle aus Lauten und Wörtern. Als kulturelle Vermittler fungieren ein achtjähriges, lebhaftes, aufgewecktes und außergewöhnliches Mädchen, das ausgezeichnet Englisch spricht, und ein ruhiger, nachdenklicher junger Afghane, der schwer in Worte zu fassende Begriffe wie Frieden, Hoffnung und Sehnsucht übersetzt.

Im Spiel, in spontan erfundenen Gedichten, in der Freude am Englischlernen wird die Stille der Anonymität durchbrochen: Jeder beginnt zu sagen, wer er ist, sich zu unterscheiden, seine Würde, Identität und Persönlichkeit wiederzufinden. Es ist der Beginn der Zukunft.

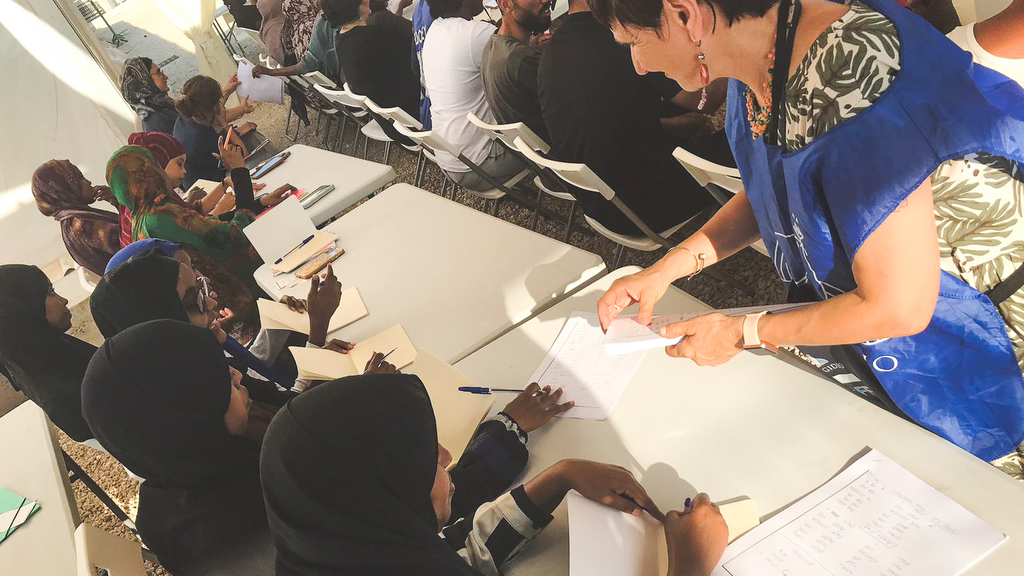

Es gibt Kinder mit blauen Augen, scharf wie Pfeile, und somalische Mütter mit ihren Töchtern, junge Paare, die in ihren schwierigen Jahren eine gemeinsame Kultur aufgebaut haben. Weiter hinten ein zweiter Raum für absolute Anfänger: null Englischkenntnisse und oft auch null Schulbildung. Arabisch-syrische Jugendliche, die bis zu ihrem zwanzigsten Lebensjahr noch nie eine Schule von innen gesehen haben. Aber hier werden sie von einer syrisch-spanischen Frau von der Gemeinschaft von Barcelona und einer jungen Sudanesin unterstützt, die vor dem Schrecken geflohen ist und sich in ihrem schwarzen Niqab versteckt. Sie lernen die Körperteile: Mund, Nase, Augen... Sie zeigt nur ihre Augen. Die kleine Vermittlerin zeigt darauf und lächelt: „Make-up”, sagt sie und bemerkt die leichte Schattierung, die sie noch strahlender macht.

Es ist ein neu zusammengesetztes Babel, in dem Kommunikation möglich ist. Auch zwischen den Freiwilligen: aus Padua, Treviso, Barcelona, Madrid, Rom. Junge und weniger junge Menschen.

Und dann ist da noch die Schule am Vormittag in der Stadt. Etwa fünfzig ehemalige unbegleitete Minderjährige und junge Frauen – vor allem Somalierinnen – mit ihren Kindern. Die Klassenzimmer sind überfüllt, heiß, es ist unmöglich, sich zwischen den Bänken zu bewegen. Bunte Schals, Tschadors, Hidschabs, Säuglinge und Kinder im Alter von wenigen Monaten bis zu acht Jahren: eine Umgebung zwischen Kindergarten, Vorschule und Erwachsenenkurs. Einige stillen ihre Kinder, andere beginnen, unverständliche Laute zu entschlüsseln. Auch hier hat der Sprachunterricht begonnen. Anders als im letzten Jahr. Eine Explosion des Lebens. „Thank you, teacher!“

Die Freiwilligen lächeln untereinander: „Aber wofür danken sie uns? Für so wenig?“ Und doch wissen sie: Dieses Wenige hat einen enormen Wert. Das Wunder hat gerade erst begonnen.

Wer sind diese Menschen?

Aus Somaliland, wo zwar kein Krieg herrscht, kommen Mädchen, die geflohen sind, um nicht als Kinderehefrauen in die Gewalt alter Männer zu geraten. Eine von ihnen, die aus einer Zwangsehe geflohen ist, wurde von einem Mann überfahren, der sich „beleidigt“ fühlte: Er versuchte, sie mit seinem Auto zu töten. Sie überlebte, musste sich zwei Operationen an der Wirbelsäule unterziehen und geht heute mit einem Stock.

Da ist ein kamerunischer Teenager mit düsterem Blick, aber voller innerer Kraft. Er hat mit eigenen Augen gesehen, wie sein Vater von bewaffneten Banden im englischsprachigen Teil des Landes getötet wurde. Seine Mutter hat ihn aus diesem Horror herausgeholt, auch wenn Kamerun für Europa immer noch als „sicheres Land“ gilt. Es gibt eine iranische Familie, Christen, die nur davon träumen, frei leben und sich in den Dienst anderer stellen zu können.

Und dann sind da noch die jungen Syrer, die in Raqqa und Idlib aufgewachsen sind, Städten, die vom Krieg, vom Kalifat und von den Dschihadisten der al-Nusra-Front geprägt sind, die heute Teil der international „anerkannten” syrischen Regierung sind. Sie sind jetzt weggegangen, später als andere. Es sind neue Flüchtlinge, anders als vor zehn Jahren. Aber – vorerst – betrachtet sie fast keine europäische Regierung als Flüchtlinge.

Als ob sie nicht existierten. Hier jedoch existieren sie.

Mario Marazziti